《企业视角下的职业教育教学改革》一文发表于《中国职业技术教育》杂志教学版第8期的专稿专访栏目。

《中国职业技术教育》杂志作为职业教育专业刊物,是由中华人民共和国教育部主管,教育部职业技术教育中心研究所、中国职业技术教育学会、高等教育出版社和北京师范大学共同主办的一份综合性中文期刊,集政策指导性、学术理论性和应用服务于一身,是教育部指导全国职业教育工作的重要舆论工具,是服务各级各类职业教育机构的主要阵地。

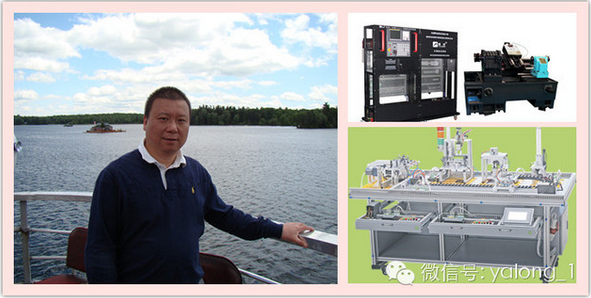

作者简介:

陈继权,男,浙江温州人,亚龙科技集团有限公司董事长,浙江亚龙教育装备股份有限公司董事长,浙江亚龙教育装备研究院院长,浙江教育装备工程技术中心主任,高级经济师、高级工程师。自1983年开始从事职业教育研究和教育装备研发,参与开发设计的专利达200余项,并参与了多项教育行业标准的制定,主持完成了国家级863计划和国家火炬计划项目的实施,承担了国家级重点课题的研究,被聘为国家职业教育研究院兼职研究员,全国机械职业教育教学指导委员会委员,中国教育装备行业协会副会长。组织开发设计的产品被评为国家级新产品,获得人社部颁发的优秀科技成果二等奖,浙江省科技进步一等奖,获得温州市重大发明奖,获温州市优秀企业家、温州市劳动模范、温州市人大代表等荣誉。

(引用或转载请注明出处和作者,或直接联系亚龙:0577—67318050)

《 企业视角下的职业教育教学改革》

浙江亚龙教育装备股份有限公司 董事长

陈继权

浙江教育装备工程技术研究中心 主任

中国共产党十八届三中全会做出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“当前,我国发展进入新阶段,改革进入攻坚期和深水区”,并要求“加快现代职业教育体系建设,深化产教融合、校企合作,培养高素质劳动者和技能型人才”,指明了当前职业教育深化改革的方向和路径,即“深化产教融合、校企合作”,以及目标,即“培养高素质劳动者和技能型人才”。同时也说明,职业教育的改革与发展,不仅仅是教育部门内部的事情,而是需要产业和企业作为主体的加入,并与教育部门和学校合作、互动。要办好职业教育,就不能不了解企业需要什么样的人;事实上,有什么样的人才可得、可用,也是企业自身生存与发展的头等大事,因此,作为企业的领导者、管理者,就不应“置身事外”,而是应该主动研究职业教育,参与其教育教学的深化改革进程。

一、关于“做学教一体化”的思考

“做学教一体化”理论,是出自我作为教育装备企业举办者多年来专注职业教育之积累,于2007年提出来的,其核心思想是:就职业教育的所有教学活动而言,无非是做、学和教三个字,而我认为其中做是学和教的基础,做是学和教的方向和目标,做是所有职业教育教学活动的起点和归宿。它的提出主要基于以下几点思考:

首先要追溯到我国著名的教育家陶行知先生的教育理论。陶行知先生提出了著名的“教学做合一”的教育理念,他认为,“教学做合一这个理论包括三方面:一是事怎样做便怎样学,怎样学便怎样教;二是对事说是做,对己说是学,对人说是教;三是教育不是教人,不是教人学,乃是教人学做事。”( 《晓庄三岁敬告同志书》《陶行知全集》第2卷第557页)同时,他还提出“教学做合一是生活法,也就是教育法。它的涵义是:教的方法根据学的方法;学的方法根据做的方法。事怎样做便怎样学,怎样学便怎样教。教与学都以做为中心。”(《教学做合一下之教科书》《陶行知全集》第2卷第650页)并且,他已经认识到,做是核心,主张在做上教,做上学。强调“从先生对学生的关系上说,做便是教,从学生对先生的关系上说,做便是学。”还要求“以教人者教己,在劳力上劳心。”“做学教一体化”源自陶行知先生的“教学做合一”的理论,意在传承和发扬该理论的思想,并进一步强调“做”的核心和基础作用。

其次,“教学做”与“做学教”表面上看只是词序上的掉换,但在中文里,词序有着其内在的含义。还拿陶行知先生为例,先生本名为陶文濬,因欣赏王阳明“知行合一”学说改名为知行,后认为“行是知之始;知是行之成”,又改名为行知。从“知行”到“行知”可以看出,中文的词序是有讲究的,讲究“先入为主”,就是“先主后次”、“先重后轻”,把需要强调的句子成分靠前,这点与西文有明显的区别。既然如此,我们不妨将“教学做”升级为“做学教”。

最后也是最重要的一点,从企业的视角看,当前我们职业教育的“短板”是“做”,根据“木桶理论”,它决定了我们职业教育的“教”与“学”的当前质量水准,因此要给予特别的强调。职业教育是就业为导向的教育。所谓就业,就是寻求职业化地做事,简单讲,就业就是去做事。能不能就业,原因是多方面的,但最重要的因素之一是寻业者有没有做事的能力。“做”本应是职业教育的强项。从世界范围看,现代职业教育脱胎于中世纪的学徒制。所谓学徒制,大家都清楚,就是师傅带着徒弟做事,徒弟跟着师傅做事,师傅让干什么就干什么,师傅在干中教,徒弟在干中学。如果师傅只干不教,怕“教会了徒弟,饿死了师傅”,那么徒弟只有一边干,一边在做中偷学。满师出徒者必定能独挡一面地做事,就是说学徒制的有效性是好的;工业革命后,随着大工业的兴起,产业工业的劳动力需求数量剧增,现代学校式职业教育取代了学徒制,其原因是学徒制的作坊式生产效率不能满足现代产业的要求。但是,由于现代学校式职业教育的批量生产方式,难免有些粗放,其有效性却有所降低,出来的学生不一定好用;为了提高其有效性,就有了德国的双元制和英国的“新学徒制”。我国教育部2014年的工作要点中,也列入了“推行现代学徒制试点”的内容。熟悉我国职业教育历史的人都知道,文革前我们的中等职业教育有过一段所谓的“辉煌时期”,那时的中专、技校生,由于“会做事、能做事、有事做”而大受欢迎,人们对中专和技校趋之如骛,甚至有些人宁愿不上大学也要上中专。文革后,改革开放,中国经济驶向快车道,对产业人才的需求剧增;当时中专和技校刚刚恢复,不久又和行业企业脱钩,与生产实际渐行渐远;文革停课造成的满处“白丁”就业无门;国家加大了办职业教育的行政力度,仿佛一夜之间,众多高中变成了职高,而办学条件并没改变;诸多因素形成当前职业教育社会吸引力下降,职业教育当强不强,“做”的条件和能力下降,这也是造成职业教育吸引力不强现状的主要原因之一。为改变这一现状,提出“做学教一体化”,特别强调“做”的作用当属必然。

二、“做学教一体化”与过程

这里所谓的“过程”,其论述对象是企业的生产过程和职业院校的教学过程,焦点是两个过程的有效对接。就现代企业生产而言,大生产造成的大分工,产生了与以往作坊式小生产完全不同的生产方式,企业间分工合作,形成了越来越绵长的产业链,以构成增值链,每个企业的生产过程只是整个产业链式生产过程的一个片段,它的价值实现依托于整个增值链的价值实现。目前的趋势是,产业链正在市场经济不断成长发育的条件下,不断向消费延伸,不断通过服务拓展市场,以实现价值的更大化。寻求生产过程与服务过程的对接,已成为当前经济发展的常态。企业从可持续发展的眼光出发,主动寻求与学校的合作,把它的增值过程尽量地向学校的教学、科研领域拓展,世界500强企业除了自身拥有强大的科研部门外,还纷纷在学校里建设实验室甚至研发部门;而学校的产教结合也开展的如火如荼,成为了其生存和发展的必然选择。作为专注职业教育30年的亚龙公司一直在寻求以自己的“做学教一体化”解决方案为各校打造教育新环境,通过服务,把自己的生产过程延伸到学校的教学过程中去,用自己掌握的最新科技和自己创造的专利技术生产的教育装备武装改善教学条件,引领教学手段的升级换代,甚至教学观念的更新。

职业教育更是如此。教育主管部门和学校不断寻求教学过程与生产过程的对接,因为职业教育是离生产实际最近的教育,它的固有特性致使它必须这样做。过程和过程的对接是需要接口的,由于不同过程的属性不同,所谓全方位对接是不现实的。教学过程与生产过程的接口在哪里?从企业的角度看,就在“做学教一体化”。简单地说,企业的生产过程是一个做事的过程,是按不同的工序做(生产)一种(或多种)产品(服务)的过程。职业院校的毕业生到企业大多会安排到生产过程的不同工序和不同岗位做事,能不能做,就成了首要问题。因此,职业院校的教学过程就应该以“做”为出发点,也就是前面提到的“职业教育教学活动的起点”,教师在做上教、学生在做上学,做学教不分家,一体化地解决问题。

“做上教”的核心问题是师资问题。当前对职业院校的教师、教学团队、专业带头人和骨干教师提出了“双师型”的要求,采取积极吸引企业专家到学校任教,同时外派教师培训、到企业挂职和顶岗等措施,为得就是使教师首先能做、会做,才教得好。尽管如此,由于我们的教师大多是普通本科以上学科体系培养出来的,对企业的生产过程,即企业的做事过程并不熟悉,或者说熟悉的还不够,更不用说自己“能做、会做”,这样就会影响“做上教”的效果。如何解决?我经过长时间的思考后,成立了亚龙的教师培训学校和研究院,把亚龙的生产过程及其资源对职业院校的教师开放,在企业的生产过程真实环境中提高教师“做上教”的能力,培养可以将教学与生产衔接的教师。

关于学生“做上学”的问题需要通过课程解决,相关论述见后。

过程对接需要“校企合作”。校企合作是学校和企业两个主体间的合作,这样就需要两个积极性。学校和企业二者不仅都要有合作的主观意愿,而且都要客观地考虑问题,都要换位思考,多替对方利益考虑,这样的合作才是稳固的、可持续的。企业的根本利益是什么?这个问题涉及企业的本质属性,也就是企业依存的内在固有特性,离开了本质属性,企业就不再是企业了,它就不存在了。我办企业已经30多年了,我以及我领导的企业多次获得“温州市优秀企业家”、“温州市百佳企业”和“永嘉县纳税大户”等称号,并被授予“中国儿童慈善突出贡献奖”,得到政府和社会的高度认可。我知道,企业就是要追求利益最大化的,不以盈利为目标的企业是不存在的,企业不挣钱就无法再生产,企业赔钱就会倒闭,企业盈了利,有了积累才能向国家纳税和回报社会的可能。企业是什么很难一句话讲清楚,但企业不是什么倒是可以一语以蔽之,即“企业不是慈善机构,也不是社会公益组织”。那么学校的根本利益又是什么?众所周知,学校是培养人的地方 ,这是它的社会学属性。从经济属性看,教育属于第三产业,学校本质上也是提供服务产品的经济组织,这一点或许有人不同意,但我们的政府在签署加入WTO协议时是签字认可了的。马克思说,“教育会生产劳动能力”。职业教育为社会提供一定类型的劳动能力,职业院校通过学历教育和培训为企业培养企业需要的技能人才,使之成为企业生产过程的劳动力资源,进而在生产过程中转化为企业人力资本,帮助企业获得更多的生产利润,这样就自然会得到企业的欢迎。那么,什么是企业需要的人才?首先是企业用得上、留得下、能做事、能创新的人才。为此,一些企业愿意通过设备、技术和人员投入,把生产现场知识、当前先进的生产技术、企业文化理念,甚至先进的教育装备,带入学校的教学过程,打造全新的教育环境,以提高学校“生产劳动能力”的有效性和效率。

总之,“做学教一体化”是生产过程与教学过程的最佳契合和互动交集。

三、“做学教一体化”与课程

课程是教学的核心要素,是教育服务产品的实现和交付过程,即教学过程的核心增值过程。前面也提到,学生“做上学”的问题需要通过课程解决。

职业教育的课程与普通教育的课程有明显的区别。职业教育课程设计的目标应是“做什么、学什么、教什么”,就是说学生将来到企业做什么,现在就应该学什么,而教师就应该教什么,也可以说如何把教学内容和职业岗位内容相对接。这就是“做学教一体化”的课程观。职业教育非精英教育,职业院校也不靠排序的前后成名,在国际上也没听说过有像著名大学排名那样的职业院校排序名单,它的核心竞争力,体现在特色课程上。

基于“做学教一体化”课程观,我从企业的角度对教育当前职业教育的课程建设提出几点建议:

第一点,课程要适应我国当前经济社会的发展。近日,以习近平为组长中央全面深化改革小组成立,随后各省市也相继成立了各自的深化改革小组,国家经济社会新一轮的深化改革高潮呼之欲出。随着国家的经济转型与产业结构调整、产业升级换代、科学技术进步、新产业集群的崛起和产业链的延伸发展,企业的人才需求会发生变化,这些都会对我们的职业教育和专业建设产生根本的影响,我们的课程建设要迅速适应这些变化。机不可失、时不我待。

第二点,在各职业院校的课程建设中,要注重教育技术信息化和先进教育装备的引入。从人类经济社会的发展历史看,从来都离不开技术进步的引领。例如:蒸汽机技术的发明,催生了第一次工业革命;互联网技术彻底改变当今人们的生活方式。技术进步同样也一直引领着现代教育的发展。而先进的教育技术装备集成了当代先进的技术,同时,包含了当前教育理念变革和教学改革理论和实践成果,包括学习过程和课程资源的最新整合,以及最新的课程设计、开发、使用、应用、管理、评价的理论和实践成果。先进的教育技术装备可以以最快的速度、最准确的信息、最灵活的方式、最佳的效果更新学校教育内容和课程,使课程内容始终保持科学性、吸引性、系统性和综合性等特点,同时,也推动了任课教师能力的提高和教学方法的改变。

作为中国教育装备行业协会副会长,我总结出作为先进的教育装备,它必须具备真实的生产性功能,同时要整合学习性功能。“源于真实,高于真实;源于企业,高于企业;源于实践,高于实践”,这样才是好的教育装备。没有学习性功能,不能为我们职业教育课程教学服务;没有生产性功能,不能为行业企业培养出其所需的人才。所谓“具备真实的生产性功能”,是指教学设备技术应来自技术领先企业,是生产现场最先进的技术,所用的器材、配件、元器件都是当代最先进的技术,这样的设备具备了真实的生产能力。所谓“整合学习性功能”,就是通过我们将设备的先进技术与先进的教学理念、方法融合,集成为全新的教育装备,使生产性功能转变为学习性功能,与课程教学紧密融合,有利于师生互动教学和学生的自主学习。这样的设备可以让学生反复拆装,设置和排除故障,在真实的生产环境中锻炼学生的技术技能,提高学生学习兴趣。例如,亚龙生产的YL-335B工业自动化教育装备和YL-569数控维修装备是全国职业院校技能大赛选定的竞赛专用设备,并且分别于2010年在泰国曼谷举行的第八届东盟技能大赛和将在2014年第十届东盟技能大赛上,经东盟十国代表投票一致同意作为大赛的指定装备,其设备标准亦作为大赛标准,据我所知这是我国首批“走出去”的职业教育教学设备,这些设备都具备了真实的生产性功能,同时整合了学习性功能。

四、“做学教一体化”与评价

评价是一个运用标准(criteria)对事物的准确性、实效性、经济性以及满意度等方面进行评估的过程。

作为企业对人才评价的标准一般是:应具有社会的适应能力、交往能力、表达沟通能力、实际操作应用能力、组织管理能力、创新创造能力。当然,我们并不要求人们仅通过良好的教育就能一劳永逸地满足上述标准。

具体到对职业教育质量的评价,许多专家学者提出了各种各样的评价理论、评价标准和评价方法,这些理论、标准和方法往往都首先关注职业教育的内部属性,从内向外地看职业教育;而我们从企业的视角出发,往往站在职业教育之外看职业教育质量,更加关注的是职业教育的外部属性,看职业院校培养出来的人,是否具备我们企业需要的职业素质和职业能力。我们企业招聘学生,固然要看毕业学校、学历和学习成绩,但更重要的是看他的工作能力和责任心、团队协作能力、自我学习能力、创新能力,看他是否具备基本的职业素养。因为这些是我们评价一个好的员工的基本标准。招一个学生,就是希望他能够成为一个好员工。其实,一个好员工标准可以简单归结为,看他愿不愿做事,能不能做事,会不会做事。我们从“做”出发看学生,进而也会考察某个学生的学习活动和某个职业院校的教学过程,看他是不是学会了做事,看学校怎么教会他如何做事,看他的思想素质如何,愿不愿做事。总之,“做学教一体化”地评价职业院校的教育质量。

几年前,我曾经有一次在国家教育行政学院讲课时,遇到了一位职业院校的校长,他问我:你们企业老板是不是很抠门,为什么我们的学生在企业工资那么低?我回答,企业也有很多高薪岗位虚位以待,而且是所谓的技工岗位,你们学校为什么不去培养、为什么培养不出这样的岗位人才。

我的企业把薪酬待遇定位为四个方面:一是你在企业里承担的责任越大,“做”得越重要,你的工资就越高。二是你掌握的技术技能知识越高,越能“做”,你的工资就越高。三是你的自我学习能力越强,学会“做”的越多,你的工资就越高。四是与你做事的环境、岗位有关,不同的岗位就有不同的待遇,例如,工作环境艰苦,需要你更多地付出辛苦和劳动,你的待遇就更好;如果你是师傅、班组长或者部门负责人,要带人、教人、管人,岗位重要,责任心要更强,你的工资相对就高。企业薪酬是对员工“做”的认可,也是一种人才评价方式。我企业制定的岗位薪酬标准,遵循得也是“做学教一体化”原则。

总之,职业教育是就业为导向的教育,它按教育类型的分工,生产社会需要它提供的那部分劳动力,为企业培养有用、会“做”的人才,这就是它的归宿,也是其使命所在。